A ruptura com a história única

A ruptura com a história única

Por Alessandra Leles Rocha

Diz o

provérbio que “quem conta um conto

aumenta um ponto”. Verdade seja dita, isso não se fundamenta à toa; afinal,

as narrativas decorrem da perspectiva de quem as conduz. Há muito envolvido nisso.

Lembranças. Emoções. Sentimentos. Questionamentos. Expectativas. Poder... Portanto,

por mais empatia que se possa dispensar ao se fazer um registro sobre algo que

diz respeito aos outros, não se esqueça de que ninguém fala melhor de si do que

a própria pessoa.

Pensando sobre

isso, percebo cada vez mais a importância do movimento Pós-Colonialista na

dinâmica mundial; sobretudo, no âmbito da literatura, porque durante muito

tempo, a sociedade esteve, de certo modo, limitada à visão colonialista. O que

significa dizer que o ponto de vista europeu sobre as terras e povos não

europeus por eles dominados era a narrativa existente. Eram tempos da história

única.

Com a

literatura Pós-Colonial e, mais recentemente, a Pós-Colonialidade, duas

dimensões emergiram para trazer aos colonizados a materialização da sua voz, da

sua perspectiva dos fatos. A primeira, então, diz respeito à apresentação das

marcas profundas da exclusão e da dicotomia cultural, durante o domínio

imperial e todas as transformações e conflitos advindos disso. Já a segunda, discutida

a partir do final do século XX nos círculos acadêmicos latino-americanos dos

Estados Unidos da América, diz respeito ao reconhecimento da situação de

subalternidade de comunidades indígenas, asiáticas e México-americanas, dentro

daquele país 1.

De repente,

nos damos conta do quão indiferente somos à dinâmica do cotidiano ao nosso

redor; de modo que, não percebemos as sutilezas ferinas que se escondem por

detrás dos discursos que nos chegam de diferentes formas, incluindo a cultura

e, principalmente, a literatura.

Segundo Coll

(2002, p.16-17), “vivemos durante séculos

influenciados pela ilusão da miscigenação sem conflitos, mascarando uma

realidade onde a dominação e a discriminação racial diminuem consideravelmente as

possibilidades de realização cultural plena para uma enorme parcela da população.

População, aliás, que nunca deixou de lutar pela formação de uma sociedade na

qual os direitos de minorias sejam respeitados e incorporados a uma identidade

nacional reconhecidamente plural. Como resultado dessa luta, vivemos hoje um

importante processo de democratização das relações sociais no Brasil, e um

cenário político que certamente irá exigir a incorporação de uma série de

demandas reprimidas. Devemos aproveitar a oportunidade para promover o

incentivo ao diálogo, ferramenta fundamental para a construção de uma cultura

da paz, que se solidifica com base na interculturalidade” 2.

Como a

língua vai além de um conjunto de signos e de regras, sendo atravessada por

aspectos da ordem do físico, do sociocultural e do psicológico, a cultura

obrigatoriamente será modificada e enriquecida continuamente, ainda que a revelia

de uns e outros. Isso significa que Língua, Identidade e Cultura estabelecem

uma relação de interdependência tão forte, ao ponto de que “[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre

indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos

da vida cotidiana, nas relações de caráter político etc. As palavras são

tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas

as relações sociais em todos os domínios. É, portanto claro que a palavra será

sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais,

mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não

abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados”

(BAKHTIN, 1997, p.41 apud COELHO; MESQUITA, 2013, p.33) 3.

Portanto,

segundo Hall (2000) 4, no

mundo moderno as culturas nacionais se constituem em uma das principais fontes

de identidade cultural; pois, sem um sentimento de identificação nacional o

sujeito moderno experimentaria um profundo sentimento de perda. Desse modo, as

identidades nacionais são formadas e transformadas no interior de um sistema de

representação.

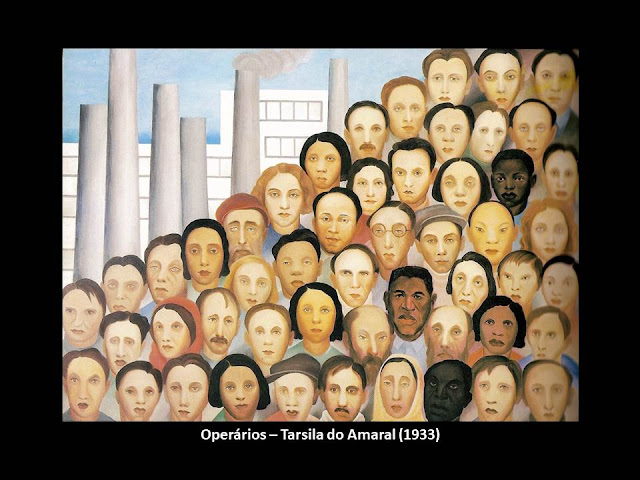

É isso que

explica uma nação ter poder para gerar um sentimento de identidade e de

lealdade. As culturas nacionais ao produzirem seus sentidos sobre “a nação”

constroem identidades; portanto, as diferenças entre as nações residem nas

formas diferentes pelas quais elas são imaginadas.

É por isso

que não basta um olhar crítico para a Globalização do ponto de vista do

capital, do mercado de trabalho, das relações comerciais, da distribuição de

consumo de bens e serviços. É preciso entender que todo o nosso processo de

desenvolvimento socioeconômico esteve atrelado a um movimento servil a “padrões

colonizadores” que imperam sobre o mundo desde o século XV; de modo que os

contatos entre as pessoas e suas culturas – suas ideias, valores, crenças e

modos de vida – foram sendo subjugados e dicotomizados com um rigor sem precedentes.

Isso explica, por exemplo, a construção da segregação das minorias nas

sociedades colonizadas e a lamentável perpetuação da objetificação de determinados

grupos sociais até os dias atuais.

Assim, segundo o romancista,

dramaturgo e historiador russo, Alexander Issaiévich Soljenítsin, “uma literatura que não respire o ar da

sociedade que lhe é contemporânea, que não ouse comunicar à sociedade os seus

próprios sofrimentos e as suas próprias aspirações, que não seja capaz de

perceber a tempo os perigos morais e sociais que lhe dizem respeito, não merece

o nome de literatura: quando muito pode aspirar a ser cosmética”.

Em linhas gerais, isso significa que

ela deve ser sempre um veículo para a ruptura com a história única, um caminho de aprendizado, no qual se transporta além dos limites naturais do entretenimento para conduzir o leitor em um processo de autorreflexão profundo e irreversível, capaz de torná-lo autor e protagonista de sua história.

1 BONNICI, T. Introdução ao estudo das literaturas pós-coloniais. Mimesis, Bauru, v.19, n. 1, p.7-23,

1998.

SANTOS, E. P. dos. Pós-Colonialismo e

Pós-Colonialidade. In: FIGUEIREDO, E. (Org.). Conceitos de Literatura e Cultura. 2 ed. Niterói: EdUFF; Juiz de

Fora: EdUFJF, 2010. p.341-365.

2

COLL, A. N. Propostas para uma

diversidade cultural intercultural na era da globalização. São Paulo,

Instituto Pólis, 2002. 124p. (Cadernos de Proposições para o Século XXI, 2)

3

COELHO, L. P.; MESQUITA, D. P. C. de. Língua, Cultura e Identidade: Conceitos

intrínsecos e interdependentes. ENTRELETRAS, Araguaína/TO, v.4, n.1, p.24-34,

jan./jul.2013.

4 HALL, S. A identidade cultural na Pós-Modernidade. 4a ed. Rio de Janeiro: DP&A,

2000.